عقیل صاحب مستقل ہونے سے پہلے ہی اپنی کامیاب استادی کا ثبوت دے چکے تھے۔ اس معیار میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ پڑھاتے بھی محنت سے تھے اور خود پڑھ کر مضامین بھی اچھے لکھتے تھے۔ اور پھر میری رائے اس وقت اور بدل گئی جب وہ مجھے سینٹ جانسن کالج آگرہ سے الہ آباد یونیورسٹی لے کر آئے ۔ جس دن مجھے جوائن کرنا تھا اس کے ایک دن قبل شام کو انہوں نے مجھے اپنے گھر بلایا اور پوری سنجیدگی سے چند نصیحتیں کیں جو بعد میں میری زندگی کا سرمایہ بن گئیں ۔

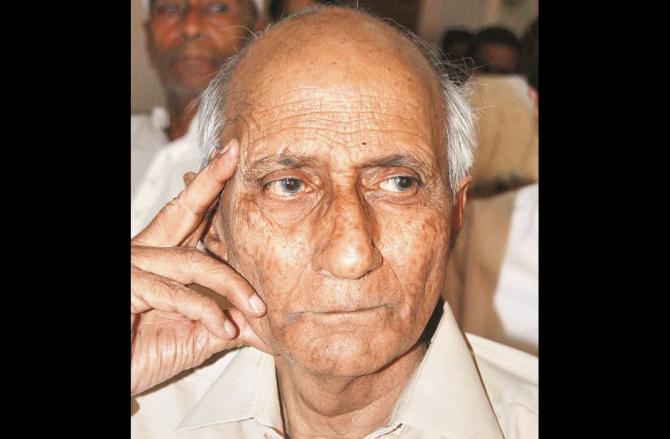

الوداع اے فکر ِ جمیل! الوداع سید محمد عقیل

اپنے استاد اور اپنے محسن پروفیسر سید محمد عقیل پر کچھ لکھنا میرے لئے بے حد مشکل ہے جبکہ میں رسوائی کی حد تک کثرت نویس مشہور ہوں ۔ پروفیسر سید محمد عقیل پر ہی تاثراتی مضمون لکھتے ہوئے ان کے قریب ترین دوست اور ممتاز ترقی پسند ناقد محمد حسنؔ نے ایک جگہ لکھا ہے

’’قصہ یہ ہے کہ جس کو خود سے جتنا قریب محسوس کرتا ہوں اس کے بارے میں کچھ بھی لکھنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ وہی عالم ہوتا ہے جس کو اصغر گونڈوی نے ایک مصرعے میں نظم کردیا تھا ؎کہا جو کچھ تو ترا حسن ہوگیا محدود۔ عقیل صاحب میں بھی ایک بانکپن ہے الفاظ میں اس کی تصویر کھینچنا بہت مشکل ہے۔‘‘ (ایسا کہاں سے لاؤں …)

یہ بانکپن کیا ہے، اسے ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہیں سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں ۔ ظاہر ہے کہ یہ فلمی ہیرووالا بانکپن نہیں ہے۔ گلی کوچہ کے کسی اوباش آوارہ گرد کا بھی بانکپن نہیں ہوسکتا…پھر یہ بانکپن کون سا ہے اور کس قسم کا ہے اور اس کی ابتداء کہاں سے ہوئی، اس کو سب سے پہلے عقیل صاحب کے ہردلعزیز استاد اور معروف ادیب اعجاز حسین کی زبانی سنئے:

’’میں نے اپنی زندگی میں جہاں بہت سی حماقتیں کی ہیں وہاں ایک قابل ذکر یہ بھی ہے کہ بعض طلباء کو ورغلا کر اُردو میں ایم اے کرنے پر مائل کیا۔ ایسے بہکائے ہوئے مخصوص لوگوں میں احتشام حسین، حامد بلگرامی، اجمل اجملی، مسیح الزماں وغیرہ ہیں ۔ عقیل صاحب کی مجموعی صفات کا اندازہ کرکے میں نے ان کو بھی ترغیب دی کہ وہ اردو میں ایم اے کرلیں ۔ وہ مان گئے۔ ایم اے میں نام لکھا لیا۔ یہ درجہ بھی انہوں نے ہر امتحان سے زیادہ امتیازی کامیابی کے ساتھ پاس کیا۔ اپنے ہم چشموں میں اول آئے۔ اس کا ردّعمل ان پر اچھا ہوا۔ ادب کی لذت نے علمی ذوق کو ہوا دی اور بغیر کہے سنے ریسرچ میں داخل ہوگئے۔ یہ فرض بھی بڑی محنت و خوش اسلوبی سے انجام دیتے رہے ۔ خوش قسمتی سے یہ کبھی کبھار کا سلسلہ مستقل صورت میں تبدیل ہوگیا اور وہ شعبۂ اردو میں لیکچرر ہوگئے۔‘‘میری دُنیا

لیکچرر ہوجانے کے بعد عقیل صاحب نے اپنے چھوٹے قد کو کس قدر بڑا کرنا چاہا، طرح طرح سے سجانا چاہا اس کا بھی دلچسپ نقشہ اعجاز صاحب نے کھینچا ہے۔ پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ سوٹ، ٹائی، جوتا وغیرہ پر عقیل صاحب نے ہمیشہ توجہ دی۔ جوتے وہ ہمیشہ اچھے اور مہنگے پہنتے تھے اسی لئے بقول اعجاز صاحب، کچھ دنوں تک وہ پروفیسر جوتا بھی کہے گئے۔ راقم کو بھی ان چیزوں کا شوق ہے، استاد کی صحبت میں یہ شوق اور پروان چڑھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ یہ استاد کا ذاتی قسم کا شوق ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد اندازہ ہوا کہ بی اے میں انگریزی کے طالب علم ہونے، کچھ انگریزی استادوں کی تقلید، انگریزیت کا رعب، اس لئے وہ انگریزی سے ایم اے کرنے کی طرف راغب ہوئے۔ اعجاز صاحب ہی انہیں اُردو کی طرف لے آئے۔ شعبۂ اردو میں بھی ایک استاد حفیظؔ سید انگریز نما تھے جو بڑے نک سک کے ساتھ انگریزی اسٹائل میں رہتے تھے۔ شعبۂ اردو میں لکھنوی یا رام پوری ٹوپی کے بجائے انگریزی گول ہیٹ لگاکر آیا کرتے تھے۔ کچھ دنوں بعد یہ نکتہ بھی علم میں آیا جس کو عقیل صاحب نے اپنی خودنوشت میں بھی رقم کیا ہے کہ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ بھی تھا کہ وہ کوتاہ قد تو تھے ہی، سانولے بھی تھے، چہرے پر ہلکے ہلکے چیچک کے داغ تھے جو گردش لیل و نہار سے مدھم تو ہوچلے تھے لیکن بچپن کی علالت کی چغلی تو کرتے ہی تھے۔ ان سب کو کور کرنے کے لئے وہ خوبصورت انگریزی لباس پہنتے تھے تاکہ یہ سب اُس کی آڑ میں چھپ جائے۔ حالانکہ یہ سب کچھ جوانی تک زیادہ رہا۔ جیسے جیسے علم و شعور بڑھتا گیا رفتہ رفتہ یہ فروعی احساس ازخود رخصت ہوتا گیا۔ اعجاز صاحب نے یہ بھی اعتراف کیا ہے

عقیل صاحب مستقل ہونے سے پہلے ہی اپنی کامیاب استادی کا ثبوت دے چکے تھے۔ اس معیار میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ پڑھاتے بھی محنت سے تھے اور خود پڑھ کر مضامین بھی اچھے لکھتے تھے۔

اور پھر میری رائے اس وقت اور بدل گئی جب وہ مجھے سینٹ جانسن کالج آگرہ سے الہ آباد یونیورسٹی لے کر آئے ۔ جس دن مجھے جوائن کرنا تھا اس کے ایک دن قبل شام کو انہوں نے مجھے اپنے گھر بلایا اور پوری سنجیدگی سے چند نصیحتیں کیں جو بعد میں میری زندگی کا سرمایہ بن گئیں ۔ انہوں نے کہا

اب تم طالب علم نہیں رہے۔ استاد ہوگئے ہو۔ ایک ایسے شعبہ کے استاد جہاں بڑے بڑے اسکالر، استاد رہے ہیں ۔ روز داڑھی بنانا، صاف ستھرے کپڑے پہن کر کلاس میں جانا، اس لئے کہ ایک اچھا استاد ہر اعتبار سے شاگردوں کا آئیڈیل ہوتا ہے۔ وہ پورے سراپا پر نظر رکھتا ہے اور وہی بننا چاہتا ہے۔

اور اس سے بڑی ہدایت یہ تھی کہ

’’دیکھو اپنے طالب علموں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھنا۔ ان کی تربیت کرنا۔ تنبیہ بھی کرنا لیکن ان سے خفا نہ ہونا اور نہ ہی کسی کا نقصان کرنا۔ انتقام کا لفظ تدریس و تعلیم کی لغت میں ہے ہی نہیں ۔ جو کلاس دیا جائے اسے پوری تیاری کے ساتھ پڑھنا اور پڑھانا۔

ملبوس بانکپن کی یہ بھی اک ادا تھی جس میں انفرادی شوق کے پیچھے اجتماعی ذمہ داری اور وضعداری پوشیدہ تھی اور پھر یہ دائرۂ بانکپن پھیلتا ہی چلا گیا جس نے ظاہری لباس کو بہت پیچھے چھوڑ دیا اور آگہی و بصیرت، علم و ادب کا ایسا پرچم لہرایا جہاں عقل ہی جمیل ہوگئی اور سانولی صورت شکیل ہوگئی اور کل ملا کر وہ عقیل ہوگئے۔ فیشن کاری و درویشی میں تبدیل ہوگئی ۔ تبھی تو محمد حسن لکھا

’’مجھے ہمیشہ ایسا لگا کہ میں کسی ایسے درویش سے ہمکلام ہوں جس نے مدت العمر حبس دم کی مشق کی ہے اور پھر اسی حبسِ دم میں زندگی گزارنے چلا جاتا ہے …سچ پوچھئے تو سچے کھرے عقیل صاحب یہی ہیں ۔

یہ کچھ ابتدائی جھلکیاں تھیں جسے خود عقیل صاحب نے اپنی خودنوشت ’’گئودھول‘‘ میں دلچسپ پیرائے میں پیش کیا ہے۔ یقین ہی نہ آتا تھا کہ عقیل بھاگتے دوڑتے پیڑ پر چڑھے ہوں گے ، ندی میں چھلانگ لگائی ہوگی، خطرناک جانوروں کا شکار کیا ہوگا۔ لیکن ایسا انہوں نے کیا۔ اس بے یقینی کی وجہ یہ تھی کہ میں اس وقت ان کی معیت اور صحبت میں آیا جب وہ پینتالیس کے آس پاس تھے اور تعلیمی، تدریسی اور تنقیدی حوالوں سے سنجیدہ اور پختہ ہوچکے تھے۔ نوجوانی سے لے کر جوانی تک اعجاز حسین کی شفقت آمیز اور علم دوست سرپرستی رہی اور ۶۱ء سے لے کر ۷۲ء تک احتشام حسین کی فکری اور نظریاتی صحبت نے انہیں ایک بالیدہ تر نقاد کا روپ دے دیا تھا۔ میں ان کی صحبت میں ۱۹۷۲ء کے آس پاس آیا۔ میں احتشام حسین کا آخری شاگرد ہوں بلکہ احتشام صاحب ہی مجھے تاریخ سے اُردو کی طرف لے کر آئے۔ اس کی ایک الگ کہانی ہے۔ یہ واقعہ جولائی ۷۲ء کا ہے اور دسمبر ۷۲ء میں احتشام صاحب حرکت ِ قلب بند ہوجانے سے انتقال کر گئے اور میں بے سہارا سا محسوس کرنے لگا تھا تب عقیل صاحب نے مجھے سہارا دیا۔ ایم اے کرنے کے بعد اپنی نگرانی میں برائے تحقیقی مقالہ داخلہ کروایا اور مجھے تعلیم و تدریس کا بلکہ زندگی کا ایک راستہ ملا، ساتھ میں ایک نظریہ، ترقی پسند نظریہ، جو میرے گھر کے صوفیانہ ماحول سے ہم آہنگ ہوگیا۔ ۱۹۷۴ء میں عقیل صاحب کی ایک ہنگامہ خیز کتاب ’’نئی علامت نگاری‘‘ شائع ہوئی جو جدید شاعری یا جدید علامت نگاری کے خلاف تھی۔ خیال رہے کہ یہ وہ دور تھا جب جدیدیت، جدید شاعری اور جدید ادب کا زور و شور تھا اور تجریدیت بلکہ لایعنیت تخلیق ِادب کا زیور بنی ہوئی تھی۔ ایک بے ہنگم شور تھا اور بے معنی علامتوں کا زور تھا۔ ایسے میں عقیل صاحب کی یہ کتاب ایک جرأتمندانہ قدم تھا۔ ہم شاگردوں نے اس کتاب کی اجرائی تقریب رکھی جس میں خصوصی مقرر کے طور پر عقیل صاحب کے استاد اور ممتاز شاعر و دانشور فراق گورکھپوری تشریف لائے تھے اور عمدہ تقریر کی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی تقریر میں عقیل صاحب کا نام کم تھا اور ویتنام زیادہ تھا۔ پھر بھی انہوں نے اتنا ضرور کہا کہ جان بوجھ کر شرارتاً بے معنی شعر کہنا سراسر حماقت ہے۔ ایسی چیزیں کچھ دنوں کام کرکے بیٹھ جاتی ہیں ، شاعری میں حسن کا خواب دیکھنا چاہئے۔ حسن انسانیت اور حسنِ معاشرت ۔ آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا ’’عقیل صاحب نے ادب و شاعری کے الجھے ہوئے باریک پہلو پر لکھنے کی ہمت کی ہے، مجھے امید ہے کہ ان کی یہ کتاب ادب کیلئے مفید اور کارآمد ہوگی ۔ ‘‘ ۱۹۷۵ء میں میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں باقاعدہ ریسرچ کا طالب علم ہوچکا تھا کہ انہی دنوں ہندو ڈگری کالج مرادآباد میں اردو کی ایک جگہ مشتہر ہوئی۔ میں نے اپنے بڑے بھائیوں کے کہنے پر فارم بھردیا۔ انٹرویو کے لئے بلاوا آیا تو عقیل صاحب کو بتائے بغیر بڑی خاموشی سے مرادآباد کے لئے روانہ ہوگیا۔ وہاں ایکسپرٹ پروفیسر قمررئیس تھے جن سے انجمن اور عقیل صاحب کے حوالے سے اچھی ملاقاتیں ، محبتیں پیدا ہوچکی تھیں ۔ یوں بھی وہ اچھے انسان تھے اور اس سے بھی اچھے ترقی پسند نوجوان دوست ، چنانچہ میرے تئیں اُن کا رویہ شفقت آمیز تھا۔ مرادآباد میں میرا انتخاب ہوگیا۔ میں ، میرے بھائی اور والدین بہت خوش ہوئے لیکن اچانک عقیل صاحب نے رعب دار آواز میں حکم دیا کہ ’’تم مرادآباد نہیں جاؤ گے، خاموش بیٹھو اور سنجیدگی سے تحقیقی مقالہ مکمل کرو۔

میں گھبرا بلکہ چکراگیا کہ استاد کیوں روک رہے ہیں ۔ ڈگری کالج کی لیکچررشپ قیمتی اور بڑی نوکری ہوتی ہے۔ میں خوشامد کرتا رہا لیکن وہ اڑے رہے اور منع کرتے رہے۔ چار وناچار مجھے اپنے اور گھر والوں کی مرضی کے خلاف مرادآباد نہ جانے کا فیصلہ کرنا پڑا جس کا اُس وقت مجھے بہت قلق ہوا۔پھر میں یکسوئی اور دلجمعی کے ساتھ تحقیقی مقالہ لکھنے میں مصروف ہوگیا اور جب ایک دن مقالہ کا پہلا باب مکمل کرکے اُستاد محترم کی خدمت میں حاضر ہوا تو کہنے لگے کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ مقالہ طالب علم کی زبان سے سنتا ہوں تاکہ املا، جملہ، تلفظ وغیرہ اُسی وقت درست ہوتا چلے۔ ڈرتے ڈرتے جب میں نے اپنا پہلا باب سنانا شروع کیا تو زبان و بیان، جملوں کی غلط ساخت غرضیکہ ٹوکاٹوکی کا انبار لگ گیا، پورا باب اٹھا کر فرش پر پھینک دیا اور ڈانٹتے ہوئے کہا کہ یہ تحقیقی مقالہ لکھا ہے یا افسانہ؟‘‘ (اُن دنوں مجھ پر افسانے لکھنے کا خبط تھا) پھر سمجھاتے ہوئے کہا ’’تحقیق کی زبان کچھ اور ہوتی ہے، تنقید کی کچھ اور تخلیق کی کچھ اور۔ تحقیق کی زبان سادہ، حقائق سے پُر اورقائل کرنے والی۔‘‘ میری اصلاح ہوتی گئی اور میں سمجھتا گیا کہ عمدہ، سلیس اور علمی نثر لکھنا آسان کام نہیں اور عقیل صاحب کوئی آسان کام کرنے والے انسان نہ تھے، یہی درس انہوں نے مجھے بھی دیا، اور مَیں افسانہ نگاری، انشائیہ نگاری، رپورٹ نگاری وغیرہ چھوڑ کر باقاعدہ تحقیق و تنقید میں مصروف ہوگیا۔ میرا تحقیقی مقالہ برائے ڈی فل کتنی مشقتوں کے ساتھ مکمل ہوا اس کی بھی ایک الگ داستان ہے، یہاں صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ استاد محترم نے مجھےآداب ِنثر نویسی سکھائے، زبان کی منطقی سجاوٹ سکھائی اور معیاری علمی زبان کیا ہوتی ہے اس سے واقف کرایا۔

عقیل صاحب کے اندر ایک ضد تھی جو اکثر چیلنج میں بدل جاتی۔ وہ چیلنج قبول کرنے کی غیرمعمولی ہمت اور صلاحیت رکھتے تھے لیکن مجھے یہ ڈر لگتا تھا کہ جوش و جذبہ میں وہ اپنے اصل مقصد سے بھٹک نہ جائیں ۔ ایسا قمر رئیس کو بھی لگتا تھا جس کا اظہار وہ مجھ سے کیا کرتے تھے۔ عقیل صاحب سے نہیں کہہ پاتے اس لئے کہ وہ ان کا بہت لحاظ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ احتشام حسین اور ممتاز حسین کے بعد محمد حسن اور سیدمحمد عقیل ہی ایسے بڑے نقاد ہیں جو ترقی پسند تنقید کے ستون ہیں جن سے ہماری تنقید کی آبرو ہے۔ اس کا اعتراف تو ترقی پسند مخالف بھی کرتے تھے اور جدید نقاد بھی۔شمس الرحمان فاروقی نے ایک جگہ لکھا ہے:

’’۱۹۶۳ء کا سال تھا۔ اس وقت تک عقیل صاحب کا ستارہ خوب چمک چکا تھا۔ لوگ اُنہیں اُبھرتے ہوئے نقاد اور اپنی رایوں پر سختی سے قائم رہنے والے اُردو کے استاد کی حیثیت سے جان چکے تھے۔ ڈاکٹر اعجاز صاحب مرحوم کے جمعراتی کلب کی نشستوں میں میری حاضری اور عقیل صاحب سے ملاقاتیں ہونے لگیں ۔ میں نے دیکھا کہ اُنہیں انگریزی ادب اور زبان سے تقریباً اتنا ہی شغف تھا جتنا اردو زبان و ادب سے تھا۔ احتشام صاحب مرحوم بھی اس وقت الہ آباد آچکے تھے۔ میں احتشام صاحب کے یہاں بھی اٹھنے بیٹھنے لگا۔ عقیل صاحب سے وہاں بھی ملنا ہوتا تھا۔ ان کا گھر بہت دور تھا لیکن ایک آدھ بار مَیں ان کے یہاں بھی حاضر ہوا۔ ہر طرف کتابوں کا انبار دیکھ کر دل بہت متاثر ہوا کہ یہ شخص واقعی بہت پڑھنے والا ہے۔‘‘

(’’دیرینہ کرم فرما اور استادِ وقت‘‘ ایوانِ غالب کے کتابچہ کے مضمون کا اقتباس)

عقیل صاحب کے غیرضروری چیلنجز سے ہم شاگردان سے تھوڑے بہت شاکی رہتے لیکن اب اس کا کیا کیا جائے کہ اسی چیلنج نے ان سے نئی علامت نگاری، مرثیے کی سماجیات اور جدید ناول کا فن جیسی عمدہ کتاب لکھوالی ۔ جب میرا تحقیقی مقالہ مکمل ہوگیا اور مجھے ڈی فل کی ڈگری مل گئی تو اُنہی دنوں سینٹ جانس کالج آگرہ میں اردو کی جگہ خالی ہوئی۔ میں نے فارم بھر دیا۔ انٹرویو کی تاریخ ٹھیک اسی دن پڑ گئی جس دن میری شادی تھی۔ گھر پر ولیمہ کی تقریب تھی۔ ظاہر ہے اس پرمسرت موقع کو چھوڑ کر انٹرویو میں کیا جاتا ، پھر یہ بھی ہندو کالج کی طرح ایک کالج ہی تھا لیکن استاد کا حکم ہوا کہ اس انٹرویو میں تمہیں جانا ہے۔ میں حیران ہوا کہ بھرے پرے شادی کے گھر نئی دلہن کو چھوڑ کر جانے کو کہہ رہے ہیں ، لیکن حکم عدولی کی ہمت نہ تھی۔ سب کچھ چھوڑ کر آگرہ گیا، انٹرویو دیا اور الٹے پاؤں واپس آیا۔ پندرہ دن کے بعد اطلاع ملی کہ میرا انتخاب ہوگیا۔ اول نمبر پر میں تھا اور دوم درجہ پر میرے دوست اور فکشن نگار غضنفر کہ وہ بھی ان دنوں بے روزگار تھے۔ عقیل صاحب خوش ہوئے اور میں خوش ہو کر بھی ناخوش، اس لئے کہ سبھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نوکری بیوی کی تقدیر سے ملی ہے۔ گویا اس میں میری محنت کا کوئی دخل نہیں ۔ پھر یہ بھی کہ جب کالج میں ہی نوکری کرنی تھی تو ہندو کالج مرادآباد کیا برا تھا۔ اب تک تو چار سال پرانی نوکری ہوچکی ہوتی، لیکن عقیل صاحب کو کون سمجھے یا سمجھائے اس لئے کہ وہ بہت کم کھلتے تھے اور اپنے منصوبے زبان پر کم، ذہن میں زیادہ رکھتے تھے۔ میرے تئیں یہ فیصلہ بھی ایک منصوبہ کے تحت تھا۔ اس لئے کہ انہیں یقین تھا کہ بغیر پی ایچ ڈی کئے میں کسی کالج میں لگ گیا تو پھر نہ پی ایچ ڈی کر پاؤں گا نہ کالج سے باہر نکل سکوں گا اور وہ مجھے اندر ہی اندر الہ آباد یونیورسٹی لانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس بات کا اندازہ مجھے بعد میں ہوا۔ آگرے میں تین سال کی محنت و مشقت کی الگ کہانی ہے، پھر کبھی لکھوں گا۔ اس وقت صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آگرہ نہ گیا ہوتا تو حضرت میکش کی صحبت نصیب نہ ہوپاتی اور ان کے توسط سے نظیراکبرآبادی کی معرفت حاصل نہ ہوپاتی۔ انہوں نے ہی مجھے نظیر کی طرف راغب کیا۔ مجھ سے مضامین لکھوائے جن سے میری پہلی کتاب بنی۔ میں ہر سال کسی نہ کسی بہانے انہیں آگرہ بلاتا اور وہ خوشی خوشی آتے، میرے گھر پر ہی قیام کرتے۔

اس درمیان علی گڑھ یونیورسٹی میں اردو کی جگہ نکلی۔ مرحوم اطہرپرویز اور نورالحسن نقوی مجھے علی گڑھ لے جانے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ اس سے زیادہ دلچسپی میری تھی لیکن جیسے ہی عقیل صاحب کو پتہ چلا، فوراً گھر پر بلایا اور میرے ارادے کو پوچھا، ہلکی سی ڈانٹ لگائی اور کہا تمہیں کہیں نہیں جانا ہے، تھوڑا سا انتظار کرو، تمہیں الہ آباد یونیورسٹی آنا ہے۔ پہلی بار اتنے کھلے انداز سے بات سن کر حیرت ہوئی اور اس سے زیادہ مسرت کہ استاد میرے بارے میں ایسا سوچ رہے ہیں ۔ انہوں نے الہ آباد میں ہی اطہرپرویز صاحب سے بات کی اور میں نے پھر علی گڑھ کا ارادہ ترک کردیا۔ بعد میں اسی پوسٹ پر قاضی جمال حسین کا تقرر ہوا۔ جلد ہی وہ وقت بھی آگیا جب الہ آباد میں جگہ نکلی اور سچ پوچھئے تو یہ محاورہ نہیں حقیقت ہے کہ شعبۂ اردو الہ آباد یونیورسٹی کی ملازمت جس کو حاصل کرنے کے لئے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں ، استاد محترم نے نہایت آسانی اور خاموشی کے ساتھ مجھے پلیٹ میں سجا کر دے دی۔ میں نے جب دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کیا تو صرف اتنا کہا ’’یہ تمہارا حق تھا جو تمہیں ملا۔‘‘ ۱۹۸۳ء میں جب میں الہ آباد یونیورسٹی آگیا تو اپنے وطن، اپنے گھر، بوڑھے والدین اور استاد کے قدمو ں میں بیٹھ کر قدرے اطمینان کا احساس ہوا۔ استاد نے پڑھنے پڑھانے کیلئے جو ہدایتیں و نصیحتیں کیں ان کا ذکر ابتداء میں کرچکا ہوں ۔ میں ترقی پسند مصنفین سے وابستہ ہوچکا تھا اور اس کی الہ آباد شاخ کا جنرل سکریٹری تھا اور عقیل صاحب صدر۔ میں نے انجمن کی طرف سے خوب جلسے اور مذاکرے کئے۔ عقیل صاحب نے ہمیشہ صدارت اور حمایت کی۔ کبھی اپنی مرضی اور فیصلہ نہیں لادا۔ ۱۹۸۶ء میں انجمن کی گولڈن جبلی منائی گئی۔ان سب کے توسط سے علی سردار جعفری، کیفی اعظمی، مجروح سلطانپوری، وامق جونپوری، جذبی، تاباں ، نازش پرتاپ گڑھی، کمال احمد صدیقی، اجمل اجملی جیسے بڑے شعراء اور محمد حسن، قمر رئیس، شارب ردولوی، صدیق الرحمٰن قدوائی، ش اختر، وہاب اشرفی جیسے ادباء اور اپندرناتھ اشک، رام لعل، جوگیندر پال، اقبال مجید، عابد سہیل، رتن سنگھ، سہیل عظیم آبادی، قاضی عبدالستار ، احمد جمال پاشا جیسے بڑے افسانہ نگاروں سے قربتیں ہوئیں ۔ عقیل صاحب ہمیشہ ان سرگرمیوں کو بڑی فراخدلی سے لیتے اور سب سے ملنے کی تاکید کرتے ۔

انجمن ترقی پسند مصنفین کی گولڈن جوبلی تقریبات کے موقع پر ہم لوگ کانفرنس میں شرکت کیلئے لندن گئے۔ میرا اور عقیل صاحب کا یہ پہلا بیرونی سفر تھا ۔ اس سفر کی روداد ، تفصیلات کا ذکر میں نے اپنے سفرنامہ ’’سفر ہے شرط‘‘ میں کیا ہے۔ عقیل صاحب نے بھی سفر نامہ لکھا: لندن او لندن۔ میراسفر نامہ طفلانہ ہے، محض اطلاعاتی یا انشائیہ نگاری لیکن عقیل صاحب کا سفرنامہ تاریخی و تہذیبی عناصر سے پُر ہے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ عقیل صاحب انگریزی زبان و ادب اور تاریخ و تہذیب سے کس قدر واقفیت رکھتے تھے۔ مجھے اس بات کا علم تھا کہ اُردو سے زیادہ دلچسپی انہیں انگریزی زبان و ادب سے تھی، کچھ یہ بھی تھا کہ اُس وقت تک اور شاید آج بھی شرفاء و رؤساء میں انگریزی پڑھنا ایک معیار سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال وہ انگریزی سے ایم اے کرنے کی طرف گئے لیکن اردو میں طلباء کی کمی کی وجہ سے اعجاز صاحب کے اصرار پر اردو کی طرف آگئے۔ یہ معاملہ کچھ احتشام حسین کے ساتھ بھی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں اساتذہ کی نظر اردو زبان و ادب پر جتنی تھی کم و بیش اتنی ہی انگریزی ادب پر بھی تھی۔ لیکن انکساری اور خاکساری کے تحت وہ اپنی طرف سے انگریزی کم بولتے تھے اور کہتے تھے کہ اپنی طرف سے کبھی انگریزی دانی کا اظہار نہیں کرنا چاہئے۔ یہ ہماری مشرقی تہذیب کے خلاف ہے۔

یہ سچ ہے کہ ابتداء میں ان کی دلچسپی شاعری کے مقابلے فکشن سے کم تھی لیکن جب مجھے کام کروایا اور ساتھ میں میرے دو دوستوں (ڈاکٹر فخرالکریم اور ڈاکٹر محمد اشتیاق) کو بھی فکشن پر ڈی فل کروائی، اس کے علاوہ میری ایک شاگردہ ڈاکٹر نگینہ جبین جو بعد کو میری نگرانی میں ڈی فل کررہی تھی، اس کا موضوع بھی اردو ناول تھا، وہ عقیل صاحب کے محلے میں ہی رہتی تھی ، ایک طرح سے عقیل صاحب نے ہی اس کی رہنمائی کی، غرضیکہ ان سب کاموں کی وجہ سے استاد کی دلچسپی فکشن کی طرف بڑھی اور پھر کچھ ایسی بڑھی کہ کچھ ہی دنوں کے بعد انہو ں نے جدیدناول پر ایک مکمل کتاب ہی لکھ ڈالی (جدید ناول کا فن۹۷ء) ۔ یہ کتاب میں نے الہ آباد سے شائع کی تو بے حد خوشی کا احساس ہورہا تھا، اس لئے کہ ابھی تک میں استاد محترم کو شاعری کا استاد اور نقاد سمجھتا تھا اور اُس وقت تک ادب کا مطلب شاعری ہی سمجھا جاتا تھا، شاید مغرب میں بھی کچھ ایسا ہی تصور تھا، لیکن استاد کا فکشن کی طرف آنا میرے لئے باعث مسرت اور ذیل کے جملوں کو پڑھا تو باعث ِ افتخار بھی: ’’میرے شاگردوں میں ڈاکٹر علی احمد فاطمی اور ڈاکٹر فخرالکریم صدیقی نے ناول اور اس کے مختلف مسائل پر اچھے کام کئے ہیں اور فکشن پر بڑی اچھی نظر رکھتے ہیں ۔ فاطمی کا کام عبدالحلیم شرر پر پہلا مکمل اور اہم کام ہے جو ناول کی تنقید میں ایک اہم اضافہ ہے اور پہلا ہونے کی وجہ سے اسے ہمیشہ اولیت حاصل رہے گی۔ فخرالکریم نے ناول میں خاندانی زندگی پر ایک نئے ڈھنگ کا کام کیا ہے۔‘‘ یہ جملے میری اب تک کی زندگی کا حاصل تھے۔ میں فرط مسرت سے تقریباً اچھلنے لگا۔ اس لئے کہ عقیل صاحب رسمی اور جھوٹی باتیں لکھنے کے ہرگز قائل نہ تھے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تو کہنے لگے ’’نہیں بھائی تم نے اچھا کام کیا ہے تعریف تو ہوگی لیکن اس تعریف سے بہت خوش نہ ہو کام کرتے رہو ورنہ کبھی کبھی تعریف قلم اور قدم دونوں کو روک دیتی ہے، سفر ختم کردیتی ہے۔‘‘ میں نے یہ نصیحت گرہ میں باندھ لی اور آج جبکہ میں ریٹائرہوچکا ہوں اور استاد بھی انتقال فرما چکے ہیں ، ایسا لگتا ہے کہ قلم کے ایک ایک قدم اور حرف و لفظ کے ایک ایک سفر میں وہ میرے ساتھ ہیں ۔ ان کی نصیحت آج بھی میرے لئے مشعلِ راہ ہے۔